Meilensteine des Bildhauerhandwerks – eine Reise durch die Epochen der Kunstgeschichte

Dieser Fachartikel für das Fach Kunst der Klassenstufen 11–13 erläutert die Geschichte der Bildhauerei von der Steinzeit bis zur Gegenwart. Anhand typischer Beispiele von menschlichen Figuren lernen Schülerinnen und Schüler die Merkmale wichtiger Kunstepochen kennen und erfahren, anhand welcher Merkmale sich Werke ihrer Zeit zuordnen lassen.

- Kunst

- Sekundarstufe II

Fachartikel "Meilensteine des Bildhauerhandwerks – eine Reise durch die Epochen der Kunstgeschichte" zum Download

- Fachartikel "Meilensteine des Bildhauerhandwerks – eine Reise durch die Epochen der Kunstgeschichte"

Der Fachartikel zeigt, wie eng Kunst und Handwerk in der Bildhauerei miteinander verbunden sind. Anhand typischer Beispiele von menschlichen Figuren lernen Schülerinnen und Schüler die Merkmale wichtiger Kunstepochen kennen und erfahren, anhand welcher Merkmale sich Werke ihrer Zeit zuordnen lassen.

Die Bildhauerei als Spiegel der Zeit

Die ersten bildhauerischen Zeugnisse stammen aus der Altsteinzeit. Schon damals formten Menschen kleine Statuetten aus Stein, Knochen oder Ton. Entscheidend war dabei das handwerkliche Können: der sichere Umgang mit Material, Werkzeug und Form – und das gilt bis heute, nur deutlich professionalisierter.

In der Urzeit nutzten die Menschen einfache Steine, die sie in der Hand hielten und zum Schlagen oder Ritzen verwendeten. Später entstanden Schlaggeräte wie Hammer und Meißel – Werkzeuge, die im Grunde bis heute gebraucht werden. Hinzu kamen vor ca. 100 Jahren moderne Maschinen, die mit Dampfkraft, Druckluft und später mit elektrischem Strom betrieben wurden. Inzwischen kommen auch computergesteuerte Fräsen oder 3D-Drucker zum Einsatz. Über die Jahrtausende bleibt das Grundprinzip gleich: Um Figuren im Raum sichtbar zu machen, werden Materialien handwerklich bearbeitet und zu dreidimensionalen (Kunst-)Werken gemacht. Betrachtet man Figuren aus verschiedenen (kunst-) geschichtlichen Epochen, erfährt man viel darüber, wie Menschen gelebt und gedacht haben und welche gesellschaftlichen, kulturellen oder religiösen Weltanschauungen vorherrschten.

Schon gewusst – Figur, Statue, Skulptur, Plastik

Figur ist ein Oberbegriff für eine Menschen- oder Tierdarstellung. Statue meint eine freistehende Figur, oft in Lebensgröße. Statuette sind kleine Figuren. Skulptur bezeichnet ein Werk, das aus einem Material herausgearbeitet wurde (z. B. Stein, Holz), während Plastik durch Aufbau von Material entsteht (z. B. Ton, Wachs, Gips). Relief bezeichnet eine plastische Darstellung, die aus einer flachen Oberfläche herausragt oder in diese eingelassen ist, aber im Gegensatz zu einer Freiskulptur fest mit einem Hintergrund verbunden bleibt.

Bildhauerinnen und Bildhauer haben mit Skulpturen und Plastiken seit jeher Spiegel ihrer Zeit geschaffen. Dabei bewegen sie sich in einem Spannungsfeld zwischen dem Handwerk und der Kunst. Während bildhauerische Arbeiten in der Rückschau oft als Kunstwerke betrachtet werden, stand in ihrer Entstehungszeit meist vielmehr der handwerkliche und zeitgeschichtliche Aspekt im Fokus. Dennoch können wir heute viele Merkmale, die wir unterschiedlichen Kunstepochen zuschreiben, an Bildhauerarbeiten nachvollziehen.

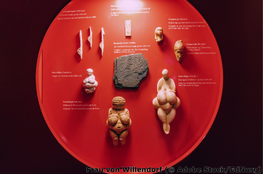

Steinzeit – erste Menschenbilder

Schon vor rund 30.000 Jahren stellten Menschen Statuetten her. Eine davon ist die berühmte Frau von Willendorf (ca. 27.500 v. Chr.), früher auch als Venus von Willendorf bekannt. Sie ist nur etwa 11 cm groß und zeigt eine Frau mit stark betonten Brüsten, Bauch und Hüften. Ähnliche altsteinzeitliche Darstellungen von Frauen wurden in ganz Europa gefunden.

Gefertigt wurden die transportablen Statuetten aus Materialien, die in der Umgebung verfügbar waren wie Kalkstein oder Ton, Knochen oder Elfenbein. Mit einfachen Steinwerkzeugen bearbeiteten Menschen die Oberfläche, schlugen Stücke ab, schabten oder glätteten, bis eine Figur entstand.

Was die Menschen damit ausdrücken wollten oder welchem Zweck die Figuren dienten, lässt sich heute nur vermuten. Manche hielten sie für Fruchtbarkeitssymbole. Wahrscheinlicher ist jedoch, dass sie in einer von Nahrungsknappheit geprägten Zeit einen für das Überleben idealen Körpertyp repräsentierten. Ebenso könnten sie die besondere gesellschaftliche Stellung alter, weiser Frauen hervorheben. Schon in der Steinzeit verband sich handwerkliche Technik mit symbolischem Gehalt.

Altes Ägypten – Stand- und Schreitfigur

Im Alten Ägypten (ca. 3000–30 v. Chr.) wurden menschenähnliche Figuren nach festen, religiös begründeten Gestaltungsregeln geschaffen. Besonders bekannt ist die Standfigur: Der Körper steht aufrecht, die Arme liegen am Körper an, beide Füße ruhen geschlossen auf einer Standplatte. Diese bewusst unbewegte, frontal zu den Betrachtenden ausgerichtete Haltung soll Dauer und Beständigkeit verkörpern – im religiösen Weltbild der Ägypter ein zentrales Anliegen für das Fortleben im Jenseits.

Daneben tritt die Schreitfigur. Der Oberkörper bleibt frontal, ein Bein ist nach vorn gesetzt. So entsteht der Eindruck von Gegenwärtigkeit und Handlungsfähigkeit, ohne eine strenge Grundhaltung aufzugeben. Stand- und Schreitstellung sind sich ergänzende Elemente: Die eine betont Dauer, die andere Präsenz. Beide Formen dienen dazu, die dargestellte Person im Diesseits und im Jenseits wirksam zu vergegenwärtigen.

Handwerk und Materialien

Die enge Verbindung von Religion, Gesellschaft und Handwerk zeigt sich auch in der Herstellungspraxis: Viele Figuren entstanden in Werkstätten nach festgelegten Vorlagen und Proportionsrastern; individuelle Künstler traten in den Hintergrund. Als Werkmaterial wurden beständige Gesteine wie Kalkstein, Alabaster, Granit, Diorit oder Basalt verwendet. Mit Meißeln aus Kupfer oder Bronze, Steinwerkzeugen und Hämmern wurde die Figur schrittweise aus dem Gesteinsblock herausgearbeitet (dabei näherten sich die Bildhauer Schritt für Schritt an die gewünschte Form der Figuren an. Sie orientierten sich an geometrischen Flächen und gekrümmten Flächenbahnen und arbeiteten zuerst vereinfachten Formen der Figuren heraus. Bei sehr harten Steinen kamen das Schleifen mit Quarzsand, Glätten und Polieren hinzu. Ursprünglich waren die Oberflächen oft farbig gefasst (bemalt), was heute nur noch selten erhalten ist.

Ein exemplarisches Beispiel ist die Standfigur des Memi (Altes Reich, um 2500 v. Chr.) in Kalkstein, die Frontalität, blockhafte Geschlossenheit und Reste der Polychromie (Vielfarbigkeit) anschaulich vereint.

Griechisch-römische Antike – der Kontrapost

In der griechischen Antike (ca. 800 v. Chr.–30 v. Chr.) änderte sich im Vergleich zu Ägypten die Darstellung des Menschen deutlich. Körper sollten nicht mehr streng frontal und zeitlos, sondern naturalistisch und ideal zugleich abgebildet werden. Daraus entwickelte sich das bildhauerische Ideal des Kontrapost: Das Gewicht der Figur ruht auf einem Bein (Standbein), das andere ist entlastet (Spielbein); Becken und Schultern kippen gegeneinander. So kommen Ruhe und Bewegung in einer Figur zusammen. Diese Bildformel passt zum Weltbild der Antike: Maß, Harmonie, Leistung und Vorbildlichkeit werden am Körper sichtbar gemacht. Darum zeigen viele Statuen Götter, Athleten und Herrscher. Die griechische Antike hat ab ihrer klassischen Epoche zahlreiche namentlich bekannte Bildhauer hervorgebracht.

Die Kunst im antiken Rom (ca. 800 v. Chr.–500 n. Chr.) war stark von der griechischen beeinflusst. Römische Bildhauer schufen häufig Kopien griechischer Plastiken. Während griechische Skulpturen meist idealisierte Darstellungen anstrebten, wirkten römische Werke oft realistischer und individueller, besonders in der Porträtkunst. Das Bildhauerhandwerk der griechisch-römischen Antike zeichnete sich durch hohe technische Präzision, kenntnisreiche Materialbearbeitung und die Verbindung von idealisierter und naturgetreuer Darstellung des menschlichen Körpers aus.

Handwerk und Materialien

Die meisten griechischen Statuen entstanden aus Bronze. Mit dem Verfahren des Hohlgusses konnten Bronzeskulpturen in Haltungen angefertigt werden, die in massivem Stein leicht gebrochen wären. Viele Bronzeskulpturen wurden im Laufe der Jahrhunderte eingeschmolzen, weshalb nur wenige originale Werke aus Griechenland erhalten geblieben sind. Eine davon ist Poseidon (oder Zeus) vom Kap Artemision (um 460 v. Chr.). Die fast lebensgroße Statue zeigt eine idealisierte, muskulöse und anatomisch präzise Männergestalt, die einen Arm zum Wurf ausstreckt. Der Körper steht stabil mit ruhigem Standbein, aber mit angespanntem Wurfarm, wodurch der Moment zwischen Stillstand und Handlung eingefangen wird.

Auch Marmor und Kalkstein blieben als Werkstoff wichtig: Die feine Körnung lässt Muskeln, Haare und Gewandfalten präzise ausarbeiten. In den Bildhauer-Werkstätten wurde mit Meißeln, Schlageisen, Handbohrern und Schleifsteinen nachgearbeitet; Oberflächen wurden geglättet und poliert. Die bildhauerische Arbeitstechnik am Stein wurde nun durch Messungen mit einem Lot und radial geführten Punktmaßen präzisiert, indem nach individuellen künstlerischen Modellen kopiert wurde.

Dass antike Skulpturen heute oft weiß wirken, täuscht: Viele waren farbig gefasst, Details wie Augen oder Haare waren bemalt oder eingelegt.

Eine der bekanntesten griechischen Marmorstatuen ist Nike von Samothrake (ca. 2. Jh. v. Chr.). Sie zeigt die Siegesgöttin Nike, die gerade auf dem Bug eines Schiffes landet – ihr Körper ist leicht nach vorn geneigt, die Flügel sind weit ausgebreitet, das Gewand scheint vom Wind bewegt. Ein Beispiel für die römische Portraitkunst ist die Marmorstatue des Augustus von Primaporta (ca. 1. Jh. n. Chr.), die den Kaiser Augustus in einer Kriegsrüstung zeigt. Er steht aufrecht im Kontrapost; sein rechter Arm ist nach oben gestreckt.

Mittelalter – Romanik und Gotik

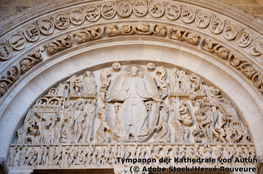

In der Romanik (ca. 950–1250) waren Bildhauerei und Architektur eng verbunden. Es werden kaum noch freistehende Statuen gefertigt, sondern vielmehr Reliefs, die in Form von Bauplastiken in die Kirchenarchitektur integriert sind. Kirchenfassaden waren in den frühen Zeitphasen von Romanik und der späteren Gotik außen meist schlicht, doch Portale, Tympana, Kapitelle und Fensterzonen wurden plastisch verziert, um wichtige religiöse Inhalte sichtbar zu machen.

Schon gewusst? – Tympanon

Ein Tympanon ist der halbkreisförmige, spitzbogenförmige oder dreieckige Raum über dem Portal einer Kirche, der zwischen dem Bogen und dem Türsturz liegt. In Romanik und Gotik wurde dieser Bereich häufig mit Reliefs geschmückt, die biblische Szenen oder symbolische Darstellungen zeigten.

Die Ausgestaltung der Figuren in der Romanik zeigt das Bemühen der Herrscher, Bauhandwerker und Bildhauer, (nach den Umbrüchen der Völkerwanderung in Europa), wieder an byzantinische Bau- und Bildhauereivorbilder anzuknüpfen: Die Skulpturen und kleinen Bronzen oder aus Gold getriebene Figuren sind stark stilisiert, wirken geordnet, frontal und eher zeichenhaft als natürlich. Gewänder werden blockartig dargestellt; das Haar mancher Figuren ist nahezu ornamental stilisiert. Die starke Symbolhaftigkeit der romanischen Bildmotive dient dazu, Geschichten der Bibel, religiöse Rituale und Symbole für Gläubige, die häufig nicht lesen und schreiben konnten, niederschwellig zu vermitteln. Ein berühmtes Beispiel ist das Tympanon am Westportal der Kathedrale von Autun (um 1130–1135). Das von Gislebertus geschaffene Werk, gilt als romanisches Meisterwerk und stellt die biblisch-religiöse Vorstellung des Jüngsten Gerichts dar.

Auch in der Gotik (ca. 1150–1500) bleiben Bildhauerarbeiten fest in die Kirchenarchitektur integriert. Mit der Entwicklung des Figurenportals wird die romanische Reliefhaftigkeit zunehmend von Rundfiguren abgelöst, die zwar weiterhin in die Portale integriert sind, aber plastisch daraus hervortreten, zum Beispiel indem sie auf Sockel gesetzt werden. Auch wenn Figuren in der Gotik mit unnatürlicher Gestik und Mimik oft übertrieben wirken, wichen die starren, stilisierten Formen der Romanik zunehmend weicheren und naturalistischeren Darstellungsweisen: Figuren wurden schlanker und bewegter, Gesichter individueller, die Gewänder fließender und lebendiger. Die berühmten Stifterfiguren im Naumburger Dom (ca. 1250) demonstrieren diese bildhauerischen Veränderungen besonders anschaulich.

Handwerk und Materialien

Im Mittelalter arbeiteten Bildhauer vor allem im Auftrag der Kirche. Sie waren in sogenannten Bauhütten organisiert. Diese Werk- und Ausbildungsstätten zogen von Baustelle zu Baustelle und waren am Bau von Kirchen und Kathedralen beteiligt. Vom Lehrling über den Gesellen bis zum Meister gab es eine klare Rollenverteilung; Vieles entstand nach Werkstattplänen und galt als Teil eines übergeordneten Bau- und Glaubensprogramms, weshalb die Bildhauer oft anonym blieben. Nur vereinzelt sind ihre Namen durch Signaturen bekannt. So entstanden im Mittelalter erstmals berufsorganisatorische Strukturen innerhalb des Handwerks, mit klaren Hierarchien und sozialem Rang.

Die Arbeiten der mittelalterlichen Bildhauer entstanden meist in Sandstein oder Kalkstein. Mit Meißeln, Holzhämmern und Bohrern aus geschmiedetem und gehärtetem Eisen wurden Reliefs und Figuren direkt am Bauwerk ausgearbeitet. Die Fähigkeit der zeichnerischen Darstellung von Gesamtplänen und ihren einzelnen Bausteinen wurde in der Gotik auf einem bisher nie gekannten Niveau weiterentwickelt und effektiv genutzt. Die Herstellung von Pergament und Papier ermöglichte die Anwendung von transportablen Büchern und Plänen, sodass nun Wissen und bildnerische Vorlagen eine europaweite Verbreitung fanden.

Renaissance – Wiederentdeckung der Antike

Am Übergang von der Gotik zur Renaissance vollzog sich ein grundlegender Wandel: Während die Gotik von religiöser Symbolik und Strenge geprägt war, rückte in der Renaissance (ca. 1400-1600) der Mensch mit seiner Individualität, Körperlichkeit und seinem weltlichen Leben in den Mittelpunkt. Außerdem waren Bildhauer nicht mehr nur Handwerker, sondern zunehmend namenhafte Künstler.

In der Renaissance entdeckten Künstler die Antike neu und suchten nach einem idealen Menschenbild. Die Darstellungen der Bildhauer der Renaissance sind jedoch individueller und menschlicher als die ihrer antiken Vorbilder. Donatellos David in Bronze (um 1440–1460) zeigt die frühe Renaissance: klein, elegant, mit weicher Bewegung. Die Werke der Hochrenaissance (um 1500) sind im Vergleich dazu monumentaler: Michelangelos David (1501–1504) ist dafür ein zentrales Beispiel. Die 5,16 m große Marmorskulptur steht aufrecht mit großer Körperspannung im Kontrapost; der Körper ist bis ins Detail anatomisch genau gearbeitet. Auch wenn Michelangelo als Ausnahmekünstler gilt, war sein Werk nur durch ein hohes Maß an handwerklichem Können, Geduld und Erfahrung möglich. So verbindet die Renaissance künstlerisches Konzept und handwerkliche Präzision.

Handwerk und Materialien

Die Bearbeitung von Marmor folgte in der Renaissance einer festgelegten Abfolge. Nach Vor- und Reinzeichnungen wurden plastische Modelle (aus Terracotta, Wachs oder Gips) im Maßstab 1:1 oder 1:2 erstellt. Dann wurde die Grobform mit Eisenmeißeln, Holz- und Eisenhammern herausgeschlagen und mit Bohren die Tiefen im Stein erzeugt. Anschließend verfeinerten Zahneisen, Rundeisen, Schlageisen, Marmorraspeln und Schleifsandsteine die Oberfläche. Um den typischen Glanz zu erreichen, schlossen sich langes Feinschleifen und Polieren an. In den Werkstätten herrschte eine klare Arbeitsteilung: Gesellen und Lehrlinge übernahmen vorbereitende Arbeiten, während der Meister selbst den Gesamteindruck im Licht kontrollierte und an den entscheidenden Partien wie Kopf und Händen Hand anlegte. Parallel dazu wuchs insbesondere in Florenz das Ansehen der Künstlerpersönlichkeit, sodass Bildhauer zunehmend nicht mehr allein als Handwerker, sondern als schöpferische Künstler wahrgenommen wurden. Kunst wurde mit Beginn der Neuzeit erstmals vom Handwerk abgegrenzt. Während im Handwerk die Technik der Herstellung im Vordergrund steht, rückt die Kunst den freien Gestaltungswillen des Künstlers in den Fokus.

Barock – dramatische Flüchtigkeit

Im 17. Jahrhundert rückten die Künstler des Barock (ca. 1600–1750) das Dramatische in den Mittelpunkt. Neben Bauskulpturen, die neu errichtete Kirchen und Schlösser schmückten, entstanden vor allem Porträtbüsten und Denkmäler. Die Figuren sollten voller Bewegung und Gefühl sein – Ziel war es, lebhafte, flüchtige Augenblicke einzufangen.

Ein berühmtes Beispiel ist Apollo und Daphne (1622–1625) des italienischen Bildhauers Gian Lorenzo Bernini. Dargestellt ist der Moment, in dem Daphne sich in einen Lorbeerbaum verwandelt: Der Marmor ist so fein gearbeitet, dass die Haut wie zu Rinde wird und die Finger wie Blätter wirken. Bernini erreichte diesen Eindruck, indem er den Stein mit Meißeln und Bohrern extrem dünn ausarbeitete und anschließend so polierte, dass er fast durchscheinend erscheint.

Handwerk und Materialien

So wie Bernini gab es viele hoch angesehene Künstler, die zugleich auch Handwerker waren. Ohne ihr meisterhaftes Können im Umgang mit Marmor oder Bronze wären die eindrucksvollen Effekte nicht möglich gewesen. In ihren Werkstätten arbeiteten zahlreiche Gehilfen, die nach Entwürfen die Vorarbeit übernahmen, während sowohl das große Ganze des entstehenden Werkes und die feinsten Partien – etwa Gesichter oder Hände – meist vom Meister selbst ausgeführt wurden.

Klassizismus – Harmonie und Klarheit

Nach dem bewegten Barock wirkte der Klassizismus (ca. 1760–1830) fast wie ein Gegenentwurf. Künstler orientierten sich wieder stark an der Antike. Figuren sollten ruhig, ausgewogen und "klar" wirken. Damit meinte man, dass die Körper nicht in dramatischen Bewegungen gezeigt wurden, sondern in einfachen, symmetrischen Posen – so wie antike Statuen, die man damals neu entdeckte. Ziel war es, Erhabenheit auszudrücken.

Im Unterschied zur Renaissance, die Antike und Naturbeobachtung verbindet und den Körper im lebendigen Kontrapost zeigt (Spannung vor der Aktion), orientiert sich der Klassizismus strenger an der Antike: ruhige, klare, oft symmetrische Haltungen, idealisierte Formen, glatt polierter Marmor und bewusst "weißer" Eindruck statt dramatischer Effekte. Damit steht der Klassizismus für Ordnung, Maß und Tugend, weniger für Bewegung und Spannung.

Ein Beispiel ist Bertel Thorvaldsens Gruppe Die drei Grazien mit Amor (1817–1819). Die Figuren stehen dicht beieinander, ihre Körper bilden fast eine geometrische Ordnung; ihre Gesichter wirken gelassen. Hier geht es nicht um Bewegung oder große Gefühle, sondern um Ausgeglichenheit, Schönheit und ideale Formen. Ebenso prägte Antonio Canova den Klassizismus. Berühmt ist seine Statue Amor und Psyche (1793) , in der er die beiden Figuren in einer zarten, harmonischen Umarmung darstellt. Hier steht die ideale Verbindung von Anmut, Schönheit und ruhiger Eleganz im Vordergrund.

Handwerk und Materialien

Im Klassizismus wurden im Bildhauerhandwerk aus Marmorblöcken mit Hammer, Meißel und Bohrern glatte Oberflächen und fein polierte Figuren geschaffen, die bewusst schlicht gehalten waren. So sollte der Eindruck entstehen, dass die Kunst zeitlos und "rein" ist – ähnlich wie die Werke der griechischen und römischen Antike, auf die man sich berief.

Im Klassizismus verlegen sich die bedeutenden Bildhauer durch den großen Umfang der Aufträge häufig auf das Modellieren und Erstellen einer originalen Gipsfigur, die dann genauestens von begabten Steinbildhauern in die Marmorblöcke oder den Bronzeguss übertragen werden.

Dies geschah häufig in Rom, da es dort die geübtesten und zugleich günstigeren Kunsthandwerker gab. Eine neue Erfindung ermöglichte diese Arbeitsweise: Mit einem Punktiergerät (ein Vier-Messpunkte-Zirkel mit Tastnadel) konnten Formen vom Modell auf die spätere Skulptur übertragen werden. Die Bildhauer beachteten die Gesetze der Steinbildhauerei sehr gut, wenn sie die Gipsmodelle im Maßstab 1/1 schufen. Die Übertragung in den Stein wurde nun allerdings weitestgehend delegiert, ohne dass die Künstler selbst kontrollieren musste. Vom Barock zum Klassizismus vollzieht sich durch die Verwendung des Punktiergerätes eine weitere Aufgabenteilung in der Bildhauerpraxis: Künstler, Steinkunstbildhauer, Steinwerker, Gehilfe.

Bildhauer wurden häufig für die Schaffung von Denkmälern beauftragt, die nun Plätze in den bürgerlich geprägten Städten schmücken sollten. Neben Fürstenbildern und mythologischen Darstellungen bildete man nun auch zunehmend Gelehrte und Künstler ab.

Moderne – Abstraktion und neue Materialien

Im 19. und 20. Jahrhundert veränderte sich die Bildhauerei grundlegend – sie wird künstlerisch freier und unabhängiger. Statt eines einheitlichen Stils entstanden mehrere Strömungen: von der expressiven Überarbeitung der Oberfläche über die radikale Formreduktion bis zur engen Verzahnung von Figur und Raum. Zugleich kamen neue Materialien und Verfahren hinzu – etwa Serienguss, Stahl und Kunststoffe –, während traditionelle Materialien wie Marmor und Bronze weiterhin eine zentrale Rolle spielten.

In der frühen Moderne (ca. 1880–1945) stehen zwei Richtungen besonders im Vordergrund: Einerseits gestalten Bildhauerinnen und Bildhauer Figuren, die den Arbeitsprozess sichtbar machen, etwa Auguste Rodin (der ein bedeutender Zeichner und Modelleur war, aber keine Erfahrung in der Steinbildhauerei hatte). In seinen Bronzen und Marmorskulpturen, etwa im Denker (1880, gegossen 1902), bleiben unregelmäßige, modellierte Flächen bewusst sichtbar. Die Figur wirkt dadurch weniger "fertig". Andererseits trieben Bildhauerinnen und Bildhauer der Moderne wie Constantin Brâncuși die Formvereinfachung radikal voran: Sie glätteten Stein- und Metallblöcke bis zur nahezu reinen Form. Werke wie Princesse X (1915-1916) rücken die Bearbeitung – Schleifen, Polieren, Glätten – und den umgebenden Licht-Raum ins Zentrum. Beide Tendenzen – expressive Oberfläche und Reduktion zur Essenz – markieren typische Wege der frühen Moderne.

Nach 1945 verschiebt sich der Fokus stärker auf das Verhältnis von Figur und Raum. Henry Moore abstrahiert den menschlichen Körper, arbeitet mit Durchbrüchen, sodass Innen- und Außenraum miteinander interagieren. Alberto Giacometti hält zwar an der menschlichen Figur fest, treibt sie jedoch bis an die Grenze: Seine extrem schlanken, fragilen Gestalten mit rauen Oberflächen lassen den Prozess des ständigen Auf- und Abtragens von Material sichtbar werden.

Moderne Skulptur erkennt man weniger an einem gemeinsamen Stil als an typischen Lösungen – Abstraktion, sichtbar gemachte Arbeitsspuren (Rodin), reine Form und Glanz (Brâncuși), Durchbrüche und organische Raumbezüge (Moore) oder die existenzielle, ausgedünnte Figur (Giacometti).

Gegenwart – die Figur heute

Auch in der Gegenwart bleibt die Figur im Raum ein zentrales Thema der Bildhauerei – nur die Sujets haben sich verändert: Identität, Öffentlichkeit, Massenkultur und Wirkung im Stadtraum. Jeff Koons spielt mit Konsum und Glanz; seine "Balloon"-Skulpturen und die Balloon Venus knüpfen bewusst an alte Vorbilder wie die Frauen-Figurinen aus der Altsteinzeit an und übersetzen sie in industriell gefertigte, spiegelnde Oberflächen. Antony Gormley arbeitet mit Abgüssen des eigenen Körpers und erforscht so Präsenz und Stand im Raum – Figuren stehen allein auf Dächern, am Meer oder in Hallen und binden ihre Umgebung als Teil des Kunstwerks mit ein. Katharina Fritsch setzt auf ikonische, monochrome Figuren in überlebensgroßem Maßstab; die klare Farbe macht aus der Figur ein starkes Zeichen im Raum.

Handwerk und Ausbildung

Über alle Epochen hinweg bleibt die Arbeit von Bildhauerinnen und Bildhauern eine Frage von handwerklichem Können, Werkzeug und Materialwissen. Hammer, Meißel, Bohrer (von Hand, mit Druckluft oder elektrisch betrieben), Schleifmittel und Politur prägen die Steinbearbeitung seit der Antike; heute kommen Mess- und Fräsverfahren, 3D-Scan, computergesteuerte CNC-Fräsen und 3D-Druck hinzu. Trotzdem gilt: Ohne ein Verständnis für Proportion, Statik, Oberfläche und Licht bleibt Technik bloßes Hilfsmittel.

Gegenwärtig unterscheidet sich die berufliche Ausbildung von Bildhauerinnen und Bildhauern vom künstlerischen Studium. Steinmetz- und Steinbildhauerbetriebe arbeiten an Grabmalen, Bauplastik, Restaurierung und architektonischen Details; sie vermitteln Materialkunde, Werkzeugeinsatz und konservatorische Praxis. Freie Bildhauerinnen und Bildhauer studieren an Kunsthochschulen, experimentieren mit unterschiedlichen Stoffen und Verfahren und entwickeln individuelle Positionen. Werkstätten bleiben dabei Lernorte, an denen Planung, Maßübertragung, Teamarbeit und Verantwortung für das Werk zusammenkommen.

Wer Material, Oberfläche, Haltung und Raumbezug versteht, kann unbekannte Skulpturen einordnen. Stilmerkmale zeigen sich nicht zufällig, sondern entstehen aus handwerklichen Lösungen für ein jeweiliges Ideal oder passend zu einer Zeit – von der ägyptischen Frontalität über den antiken Kontrapost bis zu barocker Bewegung oder moderner Abstraktion. So verbindet das Handwerk die Epochen miteinander und macht die Figur als Thema der Bildhauerei bis heute anschaulich.

Literaturverzeichnis

Assmann, Jan (1996): Ägypten. Eine Sinngeschichte. München: Hanser.

Avery, Charles (1997): Bernini: Genius of the Baroque. London: Thames & Hudson.

Gombrich, Ernst H. (1996): Die Geschichte der Kunst. München: Phaidon.

Binding, Günther (1993): Bauhütten im Mittelalter. Entstehung und Struktur. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

Boardman, John (1991). Greek Sculpture. The Classical Period. London: Thames and Hudson.

Bresc-Bautier, Geneviève (1990): François Girardon 1628–1715. Paris: RMN.

Britannica (2024): Venus of Willendorf. In: Encyclopaedia Britannica. Online verfügbar unter: https://www.britannica.com/topic/Venus-of-Willendorf (Zugriff: 12.09.2025).

British Museum (2020): Ice Age Art: Arrival of the Modern Mind

. London. Online verfügbar unter: www.britishmuseum.org (Zugriff: 12.09.2025).

Chipp, Herschel B. (1983): Theories of Modern Art. Berkeley: University of California Press. [Kapitel zu Brâncuși]

Demus, Otto (1968): Romanische Kunst. München: Beck.

Elsen, Albert E. (2003): Rodin. New York: Museum of Modern Art.

Encyclopaedia Britannica (o. J.): Eintrag/Essay zu Michelangelos David und Entstehungsgeschichte. Die oft zitierte Formel, Michelangelo habe die Figur nur aus dem Stein ‚befreit‘, ist ein späterer Topos (Vasari-Rezeption) und kein belastbares Originalzitat.

Geist, Sidney (1983): Brancusi: The Sculpture and Drawings. New York: Abrams.

Hibbard, Howard (1965): Bernini. Harmondsworth: Penguin.

Honour, Hugh (1997): Canova. London: Penguin.

Klein, Holger A. (2004): Scared Visual Politics: The Doors of Bishop Bernward. In: Gesta 43(2), S. 63–80.

Kofoed, Jens Peter Munk (1991): Thorvaldsen. Kopenhagen: Thorvaldsens Museum.

Krenn, Karl, Reschreiter, Hans, Teschler-Nicola, Maria et al. (2022): The Gravettian “Venus” figurines and the oolitic limestone of Willendorf II. In: Scientific Reports 12, Artikel 3285. DOI: 10.1038/s41598-022-06799-z.

McCoid, Catherine Hodge, McDermott, LeRoy (1996): Toward Decolonizing Gender: Female Vision in the Upper Paleolithic. In: American Anthropologist 98(2), S. 319–326.

Meyer, Alfred / Seidel, Max (2012): Kunstgeschichte. Von der Frühzeit bis zur Gegenwart. München: Beck.

Oettinger, Norbert (2008): Bildhauerei. Geschichte – Technik – Wirkung. München: C.H. Beck.

Opera di Santa Maria del Fiore (o. J.): Archiv-/Webbeiträge zur Auftragsvergabe 1501.

Panofsky, Erwin (1975): Renaissance and Renascences in Western Art. New York: Harper & Row.

Paoletti, John T. / Radke, Gary M. (2005): Art in Renaissance Italy. Upper Saddle River: Pearson. [Abschnitte zu Klassizismus für Vergleichskontext]

Read, Herbert (1982): Henry Moore: A Study of His Life and Work. London: Thames & Hudson.

Schmidt, Peter (2002): Tilman Riemenschneider und Veit Stoß. Zwei Meister der Spätgotik. München: Hirmer.

Scholz, Sebastian (2008): Bild und Botschaft. Mittelalterliche Skulptur und ihre Funktionen. Köln: Böhlau.

Seidel, Max (1999): Gotische Skulptur in Deutschland. München: Beck.

Smarthistory (2020): Venus of Willendorf. Online verfügbar unter: https://smarthistory.org/venus-of-willendorf/ (Zugriff: 12.09.2025).

Smithsonian National Museum of Natural History (2013): Written in Bone Blog: Ice Age Art and Ivory. Washington D.C. Online verfügbar unter: https://naturalhistory.si.edu (Zugriff: 12.09.2025).

Sylvester, David (1994): Looking at Giacometti. New York: Knopf.

Wittkower, Rudolf (1997): Gian Lorenzo Bernini: The Sculptor of the Roman Baroque. London: Phaidon.

Fachartikel "Meilensteine des Bildhauerhandwerks – eine Reise durch die Epochen der Kunstgeschichte" zum Download

- Fachartikel "Meilensteine des Bildhauerhandwerks – eine Reise durch die Epochen der Kunstgeschichte"

Der Fachartikel zeigt, wie eng Kunst und Handwerk in der Bildhauerei miteinander verbunden sind. Anhand typischer Beispiele von menschlichen Figuren lernen Schülerinnen und Schüler die Merkmale wichtiger Kunstepochen kennen und erfahren, anhand welcher Merkmale sich Werke ihrer Zeit zuordnen lassen.

Link-Tipp

- YouTube: Die Geschichte der Kunst – Bildhauerei

Dieses YouTube-Video gibt einen guten Überblick über die Bildhauerei in verschiedenen Kunstepochen.