Nachhaltigkeit im Kfz-Gewerbe – Vom Rohstoff bis zum Recycling

Fachartikel

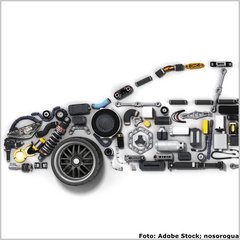

Dieser Fachartikel vermittelt anhand des Kraftfahrzeug-Gewerbes, wie Nachhaltigkeit konkret umgesetzt werden kann. Am Beispiel des Produktlebenszyklus eines Fahrzeugs – von der Rohstoffgewinnung über Produktion und Nutzung bis zum Recycling – werden Aspekte wie verantwortungsvolle Materialbeschaffung, Kreislaufwirtschaft und ressourcenschonende Instandhaltung beleuchtet. Dabei werden auch aktuelle Entwicklungen wie Elektromobilität und der „grüne Kreislauf“ in Kfz-Werkstätten thematisiert. Rohstoffgewinnung und Materialeinkauf Die Herstellung eines Kraftfahrzeugs erfordert diverse Materialien und Werkstoffe: Neben Glas, Kunststoffen, Lacken und Klebstoffen sind dies vor allem die Metalle Eisen, Aluminium, Stahl und Zink (autoberufe.de: Chemie am Auto) sowie Kupfer und Nickel (umweltbundesamt.de: Umweltrisiken und - auswirkungen). Werden Rohstoffe abgebaut, können sich (negative) Effekte auf die Umwelt ergeben wie Rodungen von Urwäldern und Verunreinigung des Wassers. Damit einher gehen auch der Verlust des Lebensraumes sowie die Beeinträchtigung der Gesundheit von Menschen, Tieren und Pflanzen. Energie- und emissionsintensive Metallerzeugung und -verarbeitung können Luftverschmutzungen, sauren Regen, Wasser- und Vegetationsschädigungen bedingen. Verseuchungen von Böden können eine Konsequenz von Schwermetallemissionen sein (umweltbundesamt.de: Umweltrisiken und - auswirkungen). Bei der Materialbeschaffung für die Produktion von Kraftfahrzeugen verpflichten sich Automobilhersteller aber seit 2021 durch das deutsche Lieferkettengesetz vermehrt dazu, neben den Kosten insbesondere auch die Einhaltung der Menschenrechte sowie soziale Mindeststandards (e-mobil.de: Zukunftsfähige Lieferketten) und ökologische Faktoren wie CO 2 -Neutralität zu berücksichtigen. Fahrzeugproduktion Auch wenn in der Kraftfahrzeugproduktion Emissionsreduktion und der Einsatz erneuerbarer Energien eine deutlich größere Rolle als in der Vergangenheit spielen, so können Umwelt- und Gesundheitsbelastungen dennoch entstehen, wenn Produktionsschritte in Entwicklungs- oder Schwellenländer verlagert werden, in denen andere gesetzliche, technische sowie ökologische Standards herrschen (gruene-bundestag.de: Klimafreundliche Produktion in der Automobilindustrie). Ein weiteres Problem sind die im Zuge der Fahrzeugproduktion und -entsorgung entstehenden Abfälle (gruene-bundestag.de: Klimafreundliche Produktion in der Automobilindustrie). Ferner erzeugen der Transport von Werkstoffen und einzelnen Produktkomponenten sowie der Vertrieb, die Nutzung und Entsorgung der fertigen Kraftfahrzeuge weitere Umweltbelastungen (gruene-bundestag.de: Klimafreundliche Produktion in der Automobilindustrie). Recycling und Wiederverwertung Seit 2002 besteht für Hersteller und Importeure von Fahrzeugen die Verpflichtung, ausgediente Fahrzeuge zurückzunehmen und zu verwerten; noch strengere Richtlinien existieren seit 2015. Werkstoffe können wieder- oder weiterverwendet werden, nachdem sie die Prozesse des stofflichen, rohstofflichen oder thermischen Recyclings durchlaufen haben. Prinzipiell muss ein Anteil von mindestens 95 Prozent des Altfahrzeug-Durchschnittsgewichts wieder zum Einsatz kommen, 85 Prozent mittels einer der beiden erstgenannten Wiederaufbereitungsprozesse oder einer unmittelbaren Wiederverwendung. Selbst PVC-haltige Restbestandteile können heutzutage wieder gebrauchsfertig aufbereitet werden (autoberufe.de: Altfahrzeug-Recycling). Instandhaltung und Reparatur "Das Handwerk ist die erste Adresse, wenn es um Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Energiewende geht. [...] Handwerkerinnen und Handwerker arbeiten jeden Tag ganz praktisch daran, dass unser Leben nachhaltiger und klimafreundlicher wird" (handwerk.de: Klimaschutz). Im Kfz-Gewerbe geschieht dies vor allem bei der Instandhaltung und Reparatur von Fahrzeugen: Ein/-e Kfz-Mechatroniker/-in zum Beispiel wartet Fahrzeuge, setzt sie instand, analysiert ihre Fehler, rüstet sie nach und kontrolliert die Abgaswerte. Damit sorgt er oder sie für eine möglichst lange Lebensdauer und einen emissionsarmen Betrieb der Automobile und trägt einen Teil zur Ressourcenschonung sowie zu weniger Luftverunreinigung bei (youtube.com: Nachhaltigkeit im Kfz-Gewerbe). Gleiches gilt für Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-innen: Sie sorgen durch Reparatur, Wartung und Überprüfung der Fahrzeuge in technischer Hinsicht für deren Funktionstüchtigkeit (handwerk.de: Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-in). Auch im Elektromobilitätsbereich sind Kfz-Mechatroniker/-innen und Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker/-innen tätig (arbeitsagentur.de: Kraftfahrzeugmechatroniker/-in). Kfz-Mechatroniker/-innen prüfen die fahrzeugtechnischen Systeme von Hybrid- und Elektrofahrzeugen und natürlich Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor, führen Reparaturen durch und rüsten Fahrzeuge mit Zusatz-, Sonder- und Zubehörausstattungen aus. Der Bereich Elektromobilität ist in den Kernlehrplänen der Kfz-Mechatroniker/-innen integriert. Die Auszubildenden lernen die Grundlagen der Hochvolttechnik und das sichere Arbeiten am Elektroauto. Neben den Grundkenntnissen besteht die Möglichkeit, sich im Laufe der Ausbildung auf den Schwerpunkt System- und Hochvolttechnik zu spezialisieren (wasmitautos.com: Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker). Das Berufsbild heißt dann "Kfz-Mechatroniker/-in für System- und Hochvolttechnik". Kfz-Mechatroniker/-innen werden in 5 Schwerpunkten ausgebildet: Pkw-, Nutzfahrzeug-, Motorrad- und Karosserietechnik sowie System- und HV-Technik. Der grüne Kreislauf in den Werkstätten Umweltbewusstsein ist im Kfz-Gewerbe ein wichtiges Thema, denn es betrifft alle Bereiche: Die Devise der Kfz-Betriebe, instandzusetzen anstatt zu erneuern, spiegelt sich im sogenannten "grünen Kreislauf" wider: Verschiedene Restwertbörsen bieten mehr als 4,2 Millionen zertifizierte gebrauchte beziehungsweise Ersatzteile. Zur Effektivitätssteigerung werden hier inzwischen auch Kfz-Versicherungen in den Dialog mit Autoverwertern gebracht, indem Erstere Unfallfahrzeuge liefern, die Letztere sachgerecht zerlegen (autohaus.de: Autoverwertung 2.0). Angestrebt wird, das Zusammenspiel der verschiedenen Partner weiter auszubauen. Ein weiterer großer Bereich ist das Recycling der Batterien von Elektroautos (autohaus.de: Autoverwertung 2.0). Zudem wird für die Instandsetzungsbranche ein Nachhaltigkeitssiegel auf den Weg gebracht (autohaus.de: Kfz-Handwerk startet Initiative). Mittels eines Nachhaltigkeitsberichts ist es Betrieben ferner möglich, Kunden und Auftraggeber sowie öffentliche Einrichtungen oder Finanzdienstleister über ihr Engagement für Nachhaltigkeit zu informieren (kfzgewerbe.de: Nachhaltigkeitsbericht und Selbstcheck). Ressourcenschonung und Energieeffizienz im Autohaus und in der Kfz-Werkstatt Nachhaltigkeit ist auch in Autohäusern und Kfz-Werkstätten sowohl auf betrieblicher als auch auf Kundenseite eines der wichtigsten Themen: nachhaltige Mobilität durch umweltschonende Antriebe, wie zum Beispiel Elektro- und Hybridfahrzeuge oder E-Fuels, Nutzung erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger Reduktion des Energieverbrauchs. Außerdem werden der Strom- und Wasserverbrauch minimiert, Raumtemperaturen gesenkt, LED-Leuchtmittel und Bewegungsmeldersysteme für die Belichtung verwendet (autohaus.de: Know-how-Serie). Weiteres Energieeinsparpotenzial zeigt sich in Kfz-Werkstätten auch durch die Reparatur von Druckluftanalagen oder deren Austausch mit Akkuwerkzeugen (kfzgewerbe.de: ZDK-Veranstaltung zur Nachhaltigkeit). Aktuelle Herausforderungen in Kfz- Gewerbe und Automobilindustrie Neuzulassungen sollen ab 2035 deutschland- und europaweit lokal lediglich noch für Fahrzeuge ohne Emissionen erlaubt sein (Clausen, Grimm und Pfaff 2022: 5). "Unser Ziel ist die Sicherstellung eines umweltverträglichen Kraftverkehrs durch Elektromobilität [...]" (kfzgewerbe.de: ZDK-Vorstand zur Nachhaltigkeit). Aber auch das Umweltprofil des Elektroautos gilt es zu optimieren, durch "neue, umweltschonende und sozial verträgliche Batterietechnologien und eine[n] zunehmend höheren Anteil an Erneuerbaren im Ladestrom" (Clausen, Grimm und Pfaff 2022: 12). In der Instandsetzungsbranche werden "[d]er verantwortungsvolle Umgang mit Ressourcen und Kreislaufwirtschaft [...] zu absoluten Schlüsselaufgaben werden" (autohaus.de: Autoverwertung 2.0). Ein weiteres Ziel ist die "Fachkräftesicherung [...] im Kfz-Gewerbe" (kfzgewerbe.de: ZDK-Vorstand zur Nachhaltigkeit), denn Fachkräfte werden vermehrt benötigt, beispielsweise zur Installation der Ladestationen für Elektroautos (handwerk.de: Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Handwerk). Neben dem Klimawandel bietet auch die Digitalisierung neue Herausforderungen im Sinne der Produktionsmodernisierung (Clausen, Grimm und Pfaff 2022: 10) und Integration neuer Geschäftsmodelle wie etwa Mobilitätsdienstleistungen (Clausen, Grimm und Pfaff 2022: 15). Fazit Der Produktlebenszyklus eines Automobils erstreckt sich über die Phasen Rohstoffgewinnung, Herstellung, Vertrieb, Nutzung und Instandhaltung sowie Recycling, jeweils mit gewissem Input (Rohstoffe und Energie) und Output (zum Beispiel Abfälle, Abwasser oder Emissionen) (Koplin 2006: 189f.). Produkte, Materialeinkauf und Arbeitsschritte zu optimieren, hilft dabei, die Umwelteffekte zu reduzieren. Vor allem die Einführung des Elektroautos soll Umweltprofil und Zukunftsträchtigkeit der Automobilbranche stärken. Das Kfz-Gewerbe leistet vor allem durch Instandhaltung und Reparatur einen Beitrag zur Ressourcenschonung, gestützt durch den sogenannten "grünen Kreislauf". Da nachhaltige Mobilität auch für viele Schülerinnen und Schüler ein wichtiges Thema ist, kann ein Blick auf das Berufsfeld Kfz-Gewerbe in Berufsorientierungsphasen neue Impulse für den eigenen späteren Werdegang bieten. Verwendete Internetadressen Kfz-Gewerbe autoberufe.de: Altfahrzeug-Recycling. Online: https://www.autoberufe.de/images/chemie_am_auto/Unterrichtsmaterialien/Recycling_Kopiervorlagen.pdf . autoberufe.de: Chemie am Auto . Online: https://www.autoberufe.de/beratende-lehrende/unterrichtsmaterial#pcw . kfzgewerbe.de: Nachhaltigkeitsbericht . Online: https://www.kfzgewerbe.de/dossier/nachhaltigkeit/nachhaltigkeitsberichterstattung-nach-csrd . kfzgewerbe.de: ZDK-Veranstaltung zur Nachhaltigkeit: Umsetzung im Kfz-Gewerbe . Online: https://www.kfzgewerbe.de/zdk-veranstaltung-zur-nachhaltigkeit-umsetzung-im-kfz-gewerbe . kfzgewerbe.de: ZDK-Vorstand definiert strategische Ziele bis 2030 . Online: https://www.kfzgewerbe.de/zdk-vorstand-definiert-strategische-ziele-bis-2030 . wasmitautos.com: Deine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker (m/w/d) . Online: https://www.wasmitautos.com/ausbildung/kfz-mechatroniker-in/ . Weitere verwendete Internetadressen arbeitsagentur.de: Kraftfahrzeugmechatroniker/in . Online: https://web.arbeitsagentur.de/berufenet/beruf/14799 . autohaus.de: Autoverwertung 2.0: "Wir sind mehr als bereit". Online: https://www.autohaus.de/nachrichten/schadenbusiness/autoverwertung-2-0-wir-sind-mehr-als-bereit-3455871?_gl=1*1kvuonn*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMIsdqAu-DrggMVmkNBAh05dAjSEAAYASAAEgLF6_D_BwE . autohaus.de: Kfz-Handwerk startet Initiative: Nachhaltigkeitssiegel soll kommen . Online: https://www.autohaus.de/nachrichten/werkstatt/kfz-verbaende-starten-initiative-nachhaltigkeitssiegel-soll-kommen-3437260 . e-mobilbw.de: Zukunftsfähige Lieferketten und neue Wertschöpfungsstrukturen in der Automobilindustrie (2022). Online: https://www.e-mobilbw.de/fileadmin/media/e-mobilbw/Publikationen/Studien/Studie_Zukunftsfaehige_Lieferketten_und_neue_Wertschoepfungsstrukturen_in_der_Automobilindustrie.pdf . gruene-bundestag.de: "Klimafreundliche Produktion in der Automobilindustrie. Kurzstudie im Auftrag der Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen" (2021). Online: https://www.gruene-bundestag.de/fileadmin/media/gruenebundestag_de/themen_az/mobilitaet/pdf/Kurzstudie_Klimaschutzstrategien_Automobilindustrie_Endfassung.pdf . handwerk.de: Karosserie- und Fahrzeugbaumechaniker*in . Online: https://www.handwerk.de/infos-zur-ausbildung/ausbildungsberufe/berufsprofile/karosserie-und-fahrzeugbaumechanikerin . handwerk.de: Klimaschutz und Nachhaltigkeit im Handwerk . Online: https://www.handwerk.de/ueber-das-handwerk/klimaschutz_und_nachhaltigkeit_im_handwerk . umweltbundesamt.de: Umweltrisiken und -auswirkungen in globalen Lieferketten deutscher Unternehmen – Branchenstudie Automobilindustrie (2022). Online: https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/files/medien/1410/publikationen/2022-05-06_texte_56-2022_innovative_werkzeuge_lieferkette-branchenstudie_automobil.pdf . youtube.com: Nachhaltigkeit im Handwerk | Kraftfahrzeugmechatroniker Aaron - Nachhaltigkeit im KFZ-Gewerbe. Online: https://www.youtube.com/watch?v=5KkL7SJCNHc . Verwendete Literatur Brunner, Marc (2006). Strategisches Nachhaltigkeitsmanagement in der Automobilindustrie. Eine empirische Untersuchung . Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. Clausen, Jens, Anna Grimm und Matthias Pfaff (2022). "Die erfolgreiche Transformation der Automobilbranche". Working Paper Forschungsförderung 253. Düsseldorf: Hans-Böckler-Stiftung. Koplin, Julia (2006). Nachhaltigkeit im Beschaffungsmanagement. Ein Konzept zur Integration von Umwelt- und Sozialstandards . Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag. Weiterführende Literatur Bozem, Karlheinz, Anna Nagl und Carsten Rennhak (2013). Energie für nachhaltige Mobilität. Trends und Konzepte . Wiesbaden: Springer Gabler. Köllner, Christiane. "Ohne Kupfer keine Mobilität". SpringerProfessional . Online: https://www.springerprofessional.de/werkstoffe/elektromobilitaet/ohne-kupfer-keine-mobilitaet/15433682 . Sackmann, Christoph. "Lithium, Kobalt, Nickel. Drei Wege, wie das E-Auto durch das Rohstoff-Nadelöhr kommt". Focus . Online: https://www.focus.de/auto/elektroauto/knappe-vorkommen-problematische-foerderung-lithium-kobalt-nickel-wo-die-rohstoffe-fuer-die-e-auto-wende-herkommen-sollen_id_184540748.html . Witzke, Sarah (2016). Carsharing und die Gesellschaft von Morgen. Ein umweltbewusster Umgang mit Automobilität? Wiesbaden: Springer Gabler.